特別企画

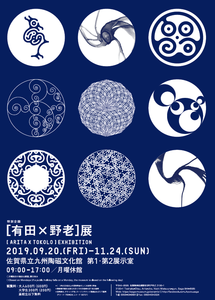

[ 有田×野老 ]展

[ ARITA ×TOKOLO ]EXHIBITION

2019/09/20(金) 〜 2019/11/24(日)

09:00 〜 17:00

佐賀県立九州陶磁文化館

|

アルトネ編集部 2019/10/29 |

|

佐賀県立九州陶磁文化館にて特別企画[有田×野老]展が11月24日まで開催されている。野老朝雄氏(1969-)は主に幾何学的な図形の反復によるグラフィックデザインを手がけ他方面にて活動しており、なかでも我々の身近によく知られた作品としては東京2020オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムが挙げられる。

このたびの企画は野老氏と九州陶磁文化館とのコラボレーションによるもので、展覧会場は大きく2部構成。第1展示室は今回のために有田焼の窯元にて制作された野老氏の新作を中心に構成され、第2展示室では九州陶磁文化館の収蔵品と野老氏の所蔵資料が"色"や"紋様(文様)"など複数のテーマのもと紹介されている。

野老氏の作品の多くは、円形や方形など幾何学形のユニットが反復されることで全体が構成されるかたちで成り立っている。通常、一定のものが一定に反復されることによって生まれるビジュアルはおおむね無機的なものである。たとえばレンガを積み重ねた壁面。たとえばパイプ椅子の並び。しかしながら氏の生み出すグラフィックは実に有機的。それはユニットや反復の仕方にバリエーションを含ませることによる効果が大きい。たとえば反復されるユニットの形が複数準備されること、あるいは反復も常に等間隔なのではなく、数学的なある法則に沿って間隔の長短が施されるなど、このようにユニットの形状や反復法に複数のパラメータが入り込むことによって、全体の図形にあるグルーヴ(躍動感)が生まれる。端的に言えば"実際は止まっているのに動いて見える"し、"実際は平面なのに奥行きが感じられる"。その様は魔術的あるいは逆に魔除け的でもある。

野老氏は上記のようなユニット反復によるグラフィック制作について説明する際、「個と群」そして「律」とのキーワードを用いる。すなわち「個」(単位、ユニット)が一定の「律」(法則、ルール)をもって集まることで「群」(構成、コンポジション)を成すというように。例えば氏は東京2020オリンピック・パラリンピック公式エンブレムのデザインを考える手がかりとして「角のたった図形も、律をもって集まれば和・輪を成せるのではないか」とのアイディアを示している。

「個」と「群」を人間や社会に当てはめて考えてみると、通常「律」である法則やルールとは、我々の行動の自由に一定の制限を加えるものであり、我々にとっては束縛だと感じられるだろう。「個がある規則に沿って集まり群を形成する」というとき、その「規則正しく」ある状態は伸びやかさよりも緊張感を感じさせないだろうか。仮に「個と群」を「個人と全体」と読み替えてみると、その重みはぐっと増すだろう。そのように考えると野老氏の作品に独特なグルーヴ感をもたらしている「律」は我々に種々の寓意的な読み解きをもたらしてくれる。

さて、以上の前置きをふまえたうえで、今回の[有田×野老]展である。氏が有田の地で制作に取り組んだことの意義を考えてみると、白磁に呉須の色彩と野老氏の単色グラフィックとの相性が良いことや、褪色しにくい藍色が歴史の淘汰に耐えうる作品を願う氏の望みに適うものであること、また氏のグラフィック作品を皿状の奥行きをともなって見ることで独特の視覚効果が生まれることなど、様々なところにその意義および成果を見ることができる。また詳述の余裕はないが博物館収蔵品とのコラボレーション展示も興味深く拝見した。

だが、ここで特に注目しておきたいのは「遠心図皿」シリーズである。他シリーズに比べこのシリーズは一見して異質だ。他シリーズは模様にしろ色合いにしろ、おおよそ作者の意図した「律」の範囲内で制作されており、どれも調和的な幾何学的造形に収まっている。対して遠心図皿シリーズはろくろ上で回転する皿の上から顔料を垂らすことで制作されており、回転の速度と遠心力によって生じる顔料の滴り方や飛び散り方を完全にコントロールするというよりも、意図せず生まれる形を積極的に招き入れているように見える。前者が意図的な「律」のもと「静」から「動」を生み出しているのと対照的に、後者ではろくろ回転による「動」が「静」に定着されている。つまりこれまでの方法論とは真逆の制作方法に野老氏は今回チャレンジしている。

ここで「律」の中身について少し掘り下げて考えてみよう。氏のこれまでのグラフィック作品はある一定の法則のもとユニットを反復させることで成り立っているが、その一定の法則とは常に数学的に決定されている。それはメートル法や時・分・秒の単位など、空間や時間をある絶対的な単位を用いて等間隔に区切ることで客観性や再現性を高めることを良しとする価値観に拠っており、世界を絶対者による超越的な視点から捉えようというキリスト教的な世界観に基づいている。余談だが展覧会開催前に佐賀大学有田キャンパスで開かれた関連講演会にて、野老氏のグラフィックワークに和太鼓グループ「鼓童」の音楽が合わされた映像が紹介されたが、「鼓童」の繰り出すグルーヴもまた一定のリズム反復による極めて西洋的なものであることも示唆深い。いずれも和のエッセンスを西欧的なフォーマット上でコンポジションする点において共通するからだ。

これに対し日本では(今やすっかり稀となってしまったが)尺貫法や間合いなど、空間や時間を区切るのに相対的な尺度を用いる。そこでの空間や時間は自身の「身体」や相手の「呼吸」に応じて相対的に伸び縮みするものだと考えられる。世界は絶対者の超越的な視点のもと揺ぎ無く在るのではなく、世界は私と何かの「間」に相対的に立ち上がる。そこに新たな「律」を見出せないだろうか。「遠心図皿」シリーズの展開していく先にそのような相対的な「律」の可能性が浮かびあがるのではなかろうか。本展図録のインタビュー(p.20)によれば同シリーズの今回の展示作品は「作り方の作り方」のデモンストレーションであり、この手法が洗練されていくことで「律」の予定調和が高まることを前提としていたが、とすれば、その洗練は絶対的単位ではなく相対的尺度によるものであることを期待したい。

最後に唐突だが、筆者は以前アルトネに「ミラクル エッシャー展~だまし絵の天才の闇」というテキストを寄稿した(https://artne.jp/column/627)。エッシャー本人は「作品の象徴的な解釈を好まなかった」らしいが、その作品群においては「象徴」的な含みが実に濃厚であることを指摘した。

今回の『[有田×野老]展』図録のインタビューを読んでみると、色と形について論じるくだりで(p.21)、「どうすると千年残るのかなってことを考えると、たとえばエッシャーの版画なんか、白黒で劣化しないじゃないですか」とあった。

なるほど両者ともユニット反復で全体を構成する点では「造形」的に共通するところ大である。が、それに加えて両者の作品から読み取れる「個と群」の「象徴」的な含みの比較をしてみることで[有田×野老]展の意義もさらに深掘りできるだろう。

花田 伸一(はなだ・しんいち)

キュレーター/佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授

1972年福岡市生まれ。佐賀市在住。北九州市立美術館、フリーを経て2016年より現職。主な企画『6th北九州ビエンナーレ~ことのはじまり』『千草ホテル中庭PROJECT』『ながさきアートの苗プロジェクト2010 in 伊王島』『街じゅうアート in 北九州2012 ART FOR SHARE』『ちくごアートファーム計画』『槻田アンデパンダンー私たちのスクラップ&ビルド展』。企画協力『第5回福岡アジア美術トリエンナーレ2014』『釜山ビエンナーレ2014特別展』『竹田アートカルチャー2018 美術展「昼と夜」』他。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)

福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)

九州国立博物館

2024/11/23(土) 〜 2024/12/07(土)

福岡市美術館 2階 特別展示室入口付近

2024/12/07(土)

福岡市美術館 1階 ミュージアムホール

2024/10/05(土) 〜 2024/12/08(日)

熊本市現代美術館