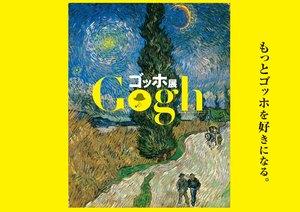

ゴッホ展

響きあう魂 ヘレーネとフィンセント

2021/12/23(木) 〜 2022/02/13(日)

09:30 〜 17:30

福岡市美術館

| 2021/12/26 |

|

■ゴッホ 8つの謎を探る旅─第4の謎

(この記事は2010年12月25日付で、内容は当時のものです)

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~90)が、パリで弟テオと住んだ部屋の持ち主が日本、しかも鹿児島にいる。そのことを知ったのは8月末だった。テオの後に入居した住人たちが1890年ごろから約100年間、内部の公開を拒み続けたため、研究者から「幻の部屋」と呼ばれている部屋だ。

鹿児島市内で持ち主の日本人男性に会った。美術愛好家で、パリで不動産賃貸業を営んでいると言った。ゴッホの部屋が売りに出たという情報を得たのは2003年秋。実際、売却対象になっていたのは別の部屋だったが、所有者が同じだと知って頼み込み、04年2月末に手に入れた。

現在は部屋の保存のため空室にし、一般公開もしていないという。無理を承知でお願いした。「パリに行きます。中を見せてください」。答えに舞い上がった。「いいですよ」

窓を開けると、オランダのゴッホ美術館にあった彼の絵と同じモンマルトルの街並み、そしてパリの遠景が広がった。パリ18区・ルピック通り54番地。鹿児島で男性に会ってから1カ月半後、「幻の部屋」にいた。約65平方メートルの3K。間取りや床、壁は19世紀当時のままと聞いていた。この部屋でゴッホが絵筆を握っていた―そう思うと、気持ちが高揚した。

ゴッホは10年間の画業で、約40点の自画像を残した。うち30点近くを2年間暮らしたこの部屋で描いた。彼はなぜ、これほど多くの自画像を描いたのか? それもパリで。

ゴッホのパリ生活は、1886年3月初旬、美術商で働くテオにあてた短い走り書きで幕を開ける。

〈突然にやって来てしまったことを怒らないでほしい。さんざん考えた。しかし、こうすることが結局いまの僕たちにとって時間の節約になると信じたうえでの行動だ〉

画家修業でオランダを転々とした後、ベルギー・アントワープの美術学校に入ったが長続きせず、パリのテオの部屋に転がり込んだ。そこで出合ったのは、鮮やかで濁りのない色彩と大胆なタッチを用いた印象派の作品だった。さらに弟の紹介でゴーギャンやスーラといった画家たちとも知り合いになった。

それまで描いてきた絵と異なる作品や絵画理論に接したゴッホは、にわかに筆触分割や点描など印象派の技法を取り入れた。一方、オランダ時代には描かなかった自画像を描き始めた。でも、なぜ自画像だったのか?

国内外の研究者にその理由を聞いてみた。彼らの説明はひと言でいうと、こうだ。「モデルになってくれる人がいなかった」「印象派の画家と同様、経済的にモデルを雇う余裕がなかったので自分を描いた」。本当にそれだけだろうか?

ゴッホに関する多くの著書を持つ美術史学者の木下長宏氏を横浜市の自宅に訪ねた。同じ疑問をぶつけると、ヒントのようなものをくれた。

「彼の自画像をよく見てください。どれも背景が描かれていないでしょう。ゴッホは自画像に、実際には鏡に映っていたはずの壁や室内の様子を描いていません。そこに謎を解く鍵があるんじゃないでしょうか」

背景なき自画像? それが、パリ時代に自画像が集中的に描かれたことに関連しているのだろうか?

そのことを考える前に、ゴッホが暮らした19世紀後半の大都市・パリの社会や美術界の動きをみておきたい。

当時のパリは大規模な都市計画に沿って、近代的な都会に変貌しようしていた。新しい大通りにはカフェや広場ができ、駅も建設され、市民は開通したばかりの鉄道で自然豊かな郊外に足を運んだ。

それと歩調を合わせるように、美術の世界にも変革が訪れていた。それまでの絵画や彫刻が聖書や神話を主題にしたものや、貴族の注文で描かれる肖像画が中心だったのに対し、モネ、ルノワール、ピサロなど印象派の画家たちは野外に制作の場を求め、郊外の情景や鉄道、駅、レストランなど都市の同時代の風物を描いた。

絶えず変化する光を捉え、描写することを目指した「印象派」が1回目の展覧会を開いたのは1874年のことだ。8回まで続き、最終回はゴッホがパリに来た86年だった。スーラやシニャック、ゴーギャンなど、印象派を批判的に継承しつつ、激しい色彩の導入などで独自の絵画を目指す「ポスト印象派」の画家が現れ始め、印象派の転換点といえる年だった。

ゴッホは新しい時代のうねりを目の当たりにした。これまでのような古典的な絵画では通用しないと痛感したはずだ。印象派は「摂取」すべき対象となった。

ただ一方で、大地とともに生きる農民を描くミレーをオランダ時代から敬愛してきたゴッホの根底には、社会の底辺で暮らす人々や、厳しい自然の中で黙々と生きる人々への共感があった。ゴッホ美術館主任研究員のルイ・ファン・ティルボルフ氏は「印象派が描く華やかで、ある意味で表層的な世界観に、飽き足らないもの、物足りないものを感じていた」と指摘する。

印象派の摂取と、印象派への違和感。そのはざまで混乱し、「自分の絵画」や自分の立ち位置を見失いかけた時に描いたのが自画像だったのではないか。いわば、自画像はゴッホのアイデンティティークライシス(自己喪失)の産物。背景を描いていないのは、自分、自己という存在を成立させるための背景を探していたからではないのか?

美術評論家の粟津則雄氏は著書『自画像の魅力と謎』に、こう記している。

〈自画像を描くことは、自己とはどのような人間かを問う行為に他ならない〉

学習院大学教授の有川治男氏(西洋美術史)は、ゴッホのパリ時代を「自分がどんな方向に進んでいくか考える踊り場のようなものだった」と定義する。

「ゴッホは次にどう進むか、というときに自画像を描くことで自分をさまざまな者に想定してみている」

実際、自分が画家であることを明確に示した自画像は数点しかない。ほとんどが中産階級の一市民や麦わら帽子をかぶった労働者として、中には、どくろや日本の僧侶として描いているものもある。

ゴッホは自分に迷いが生じた時、自画像を描くことで自分と向き合い、進路を見詰め、絵画の方向性を探った。その自画像の目が見詰めているのは、絵画の未来、いや、人が社会との軋轢(あつれき)の中で自己実現を目指さねばならない近代という時代だったのだろうか? (佐々木直樹)

取材協力(当時) オランダ政府観光局、フランス観光開発機構、西鉄旅行

▼「ゴッホ展―― 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」

2021年12月23日~2022年2月13日、福岡市中央区の市美術館。オランダのクレラー=ミュラー美術館、ファン・ゴッホ美術館の収蔵品から、ゴッホの油彩画、素描など計52点のほか、ミレー、ルノワールなどの作品も紹介する。主催は福岡市美術館、西日本新聞社、RKB毎日放送。特別協賛はサイバーエージェント。協賛は大和ハウス工業、西部ガス、YKK AP、NISSHA。観覧料は一般2000円、高大生1300円、小中生800円。1月3日、10日を除く月曜休館。12月30日~1月1日と4日、11日も休館。問い合わせは西日本新聞イベントサービス=092(711)5491(平日午前9時半~午後5時半)。

■「ゴッホ展ーー響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」のチケットのご購入は

コチラから。

2024/11/09(土) 〜 2025/01/12(日)

福岡アジア美術館

2025/01/21(火) 〜 2025/05/11(日)

九州国立博物館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)

福岡県立美術館

2024/10/12(土) 〜 2024/12/01(日)

大野城心のふるさと館

2024/10/26(土) 〜 2024/12/01(日)

九州芸文館